Capítulo III: El inspector del Miño

Por José Rivela, el cronista apartado

El Miño no duerme, solo disimula. En sus aguas se refleja una luna que parece la tapa oxidada de una vieja cafetera. Esa noche yo esperaba a un hombre junto al puente romano. Me había citado sin firma, con una nota escrita a máquina:

“Proyecto Úrsula. Medianoche. No vengas solo.”

Llegué con el abrigo empapado y una pistola que no sabía usar. El viento del río arrastraba los restos de una niebla que olía a metal. En la otra orilla, el Inspector Souto se encendía un cigarrillo bajo la farola.

—Pensé que no vendrías, Rivela —dijo, sin levantar la vista—.

—Vine porque me gustan las historias imposibles.

—Entonces esta te encantará.

El inspector me entregó una carpeta. Dentro, unas fotos en blanco y negro: Cerdán en el Palace, Ábalos en un garaje, Koldo entrando en un club de carretera con un maletín. En la esquina de cada imagen, una palabra manuscrita: Úrsula.

El viento hizo volar una de las fotos. Cayó al agua y se perdió corriente abajo, hacia Portugal.

—No importa —dijo el inspector—. Lo esencial ya no está en los papeles. Está en los cuerpos.

Esa frase se me quedó clavada como una astilla.

Caminamos por la ribera hasta un viejo almacén. Dentro, bajo una bombilla temblorosa, había una mesa con botellas vacías y un mapa de España lleno de alfileres. Cada punto rojo correspondía a una obra pública, un contrato, un viaje en avión.

—Esto —me explicó Souto— es el esqueleto del país. Un puzzle armado con comisiones, dietas y favores.

—¿Y quién mueve las piezas?

—El mismo que lleva las gafas de Dior y dice que no recuerda nada.

Encendí un cigarrillo. El humo subía lento, como si no quisiera manchar más el aire.

—¿Y qué hacemos? —pregunté.

—Esperar a que caiga. Pero no por justicia. Por aburrimiento.

Entonces el inspector se giró hacia mí. Tenía la cara marcada por la humedad, los ojos cansados, la voz sin fe.

—No lo publiques aún, Rivela. Te romperían el alma antes de llegar al titular.

—No lo publicaré —dije—. Lo escribiré como quien sueña: con nombres verdaderos y gestos inventados.

—Eso es más peligroso.

—También más justo.

Fuera, la lluvia arreciaba.

Y mientras caminábamos hacia el coche, un perro blanco nos siguió hasta el aparcamiento. Tenía la mirada limpia, como si no entendiera de pactos ni de sobres. Me recordó a Mía, a Dana, a Mío —mis constelaciones de amor y silencio—, y pensé que solo los animales saben mantenerse inocentes entre los hombres.

El inspector encendió la radio. Una voz informaba del nuevo comunicado del Gobierno.

“España avanza hacia la transparencia”, decía el locutor.

Souto soltó una carcajada amarga.

—Transparente, sí —dijo—. Como el agua del Miño después de un vertido.

De regreso a casa, abrí mi libreta y escribí bajo la lluvia, con letra temblorosa:

> “Úrsula era solo un nombre.

Pero bajo ese nombre dormía un país entero,

anestesiado por el ruido,

vestido de dignidad prestada.

Y en cada despacho aún brilla la lámpara

de un poder que finge no recordar.”

Al cerrar la libreta, oí detrás de mí un motor que se apagaba. Dos sombras bajaron de un coche sin luces. Una de ellas me llamó por mi nombre.

—Señor Rivela... el inspector quiere verle.

—¿Qué inspector?

—El de arriba.

—¿Madrid?

—No. Más arriba.

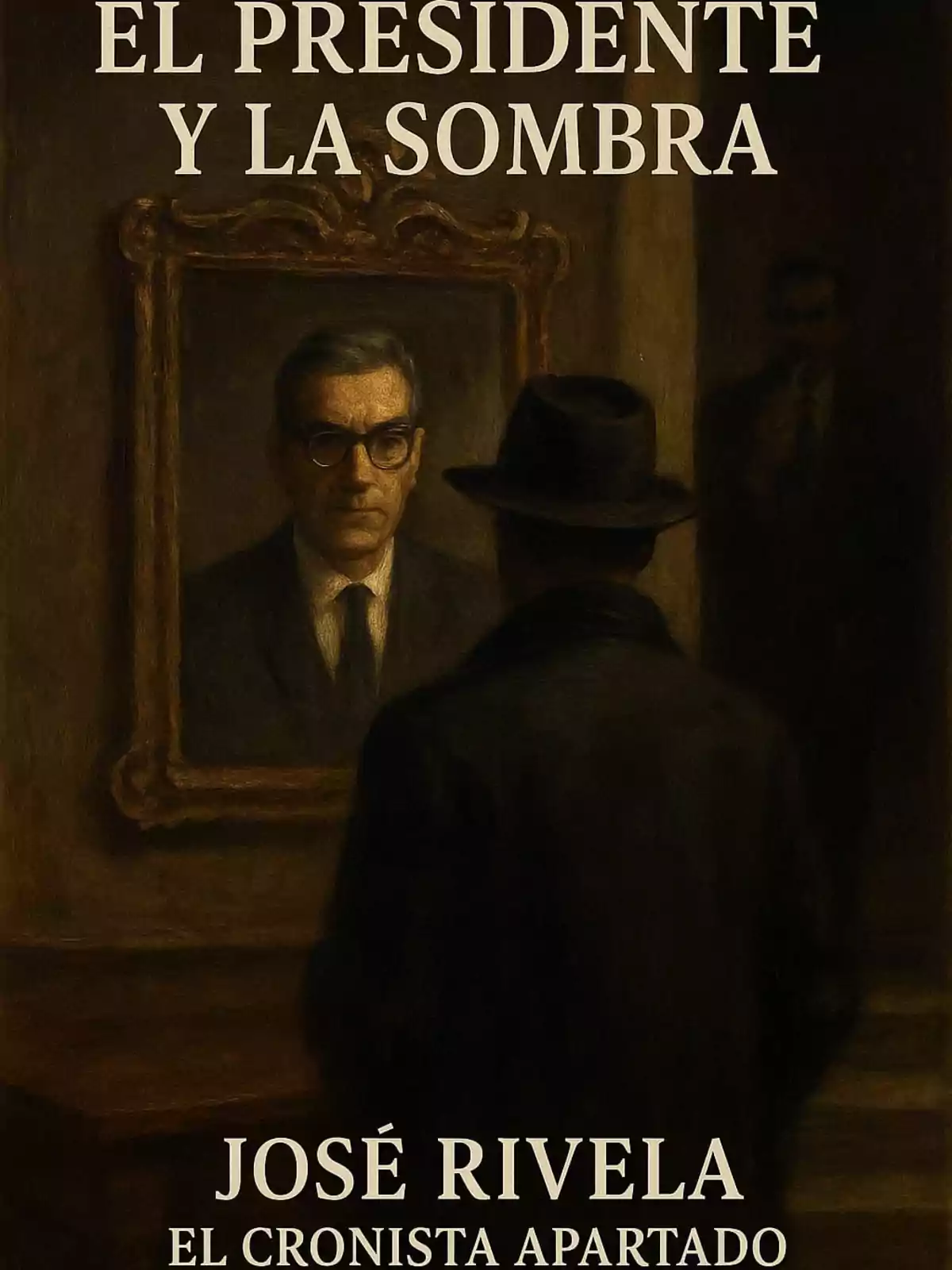

Y comprendí, con un escalofrío, que el caso Úrsula ya no era solo una trama de sobres y silencios. Era un espejo. Y en él estábamos todos.

Más noticias: